ツマグロヒョウモン —’13.8.29—

- 日付:

- カテゴリー: 蝶、昆虫

温暖化の影響でどんどん北上しているツマグロヒョウモンの愛の交歓に出くわしました。こんな晩夏の時期でも 交尾するのですから益々その種の数の増加は間違いなしですね。 左が♀右が♂ ーー交接時間は1時間以上でした。

続きを読むアオスジアゲハ —’13.8.29—

- 日付:

- カテゴリー: 蝶、昆虫

何年かぶりでアオスジアゲハを撮りました。この蝶は動きが非常に早く、楠の若葉が食草で、平均して高所を飛ぶ傾向があるので、なかなか撮りにくいのですが、薮ガラシの花に吸蜜に来るのでそこで待っていればよいのですが、それでも静止はしてくれませんので、早いシャッッターが 要求されます。

続きを読むセミと蝶(和田堀界隈の)他 —13.8.11—

- 日付:

- カテゴリー: 蝶、昆虫

今年の夏はホントに暑い夏です。で、朝早くから和田堀の森に行った方が2~3℃低いので更生保護の仕事が一段落した事もあり、伸び伸びと野外で呼吸ができとても嬉しい。 朝のルリタテハはきれい サトキマダラヒカゲ サトキマダラヒカゲ イチモンジセセリ ミンミンゼミ クサギの花木に訪花したクロアゲハ ナガサキアゲハ ナガサキアゲハ ナガサキアゲハ 地表近い葉裏から青虫を見つけ、運ぶキアシナガバチ & […]

続きを読むトックリバチーーースズバチ —13.8.10—

- 日付:

- カテゴリー: 蝶、昆虫

スズバチと言います。今夏の猛暑の朝8時半ごろ(気温30℃)、善福寺川沿いのフェンスのヤブガラシに訪花したのを撮ったものです。 体長は20mm~30mmで、この個体は大きいほうでした。スズバチははじめトックリのような形の巣を泥を固めて作り、産卵します。餌を詰め込んでから最後は出入り口を更に泥で塞いでしまい、子育てをするようです。

続きを読むツマグロヒョウモン —13.8.3—

- 日付:

- カテゴリー: 蝶、昆虫

亜熱帯にいたツマグロヒョウモンも在来型のタテハ蝶を数的に凌駕しながら、東北地方までその分布を拡大して行きつつあると言う。今年も春先から♂♀とも堂々と亜熱帯化した日本の土壌になじんでいるようだ。♀の綺麗さは専門家も驚いているほどで、この蝶が今や日本の平地ならどこでも見られるという大きな変化は地球全体の温暖化の真の証明になっているようだ。 ツマグロヒョウモンはご近所でもどこでも飛んでいます。(これは雌)この蝶は&# […]

続きを読むオオスカシバはいつもアベリアの花に・・・・ —13.8.8—

トンボのように翅の透けたオオスカシバは大抵アベリアの花の蜜を吸いにやってきます。 非常にすばしっこいので撮影には手こずります。そこがまた面白いのですが。 スズメ峨の仲間なのですがとてもカラフルなので魅力的です。 シックな 変わり色のアサガオ

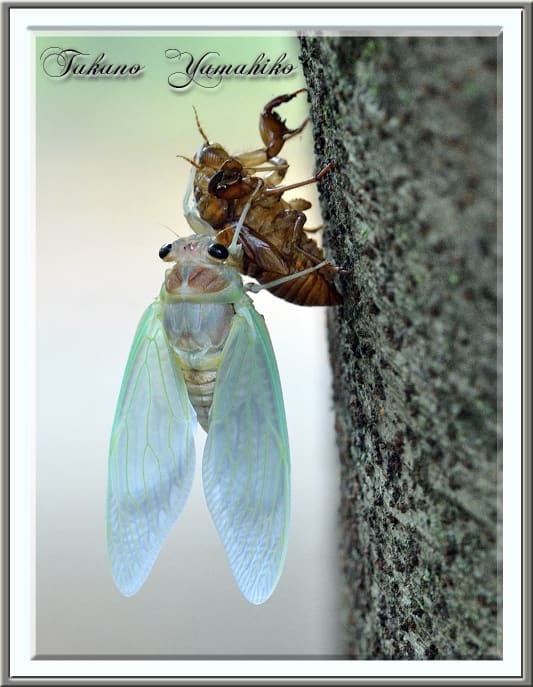

続きを読むアブラゼミの羽化 —13.8.7—

- 日付:

- カテゴリー: 蝶、昆虫

今年の夏は猛暑なので健康を維持するために朝のラジオ体操をもう春からずっと続けているので、今のところ病気らしいものから逃れている。今朝もカメラを持って参加しましたが、タイミングよくケヤキの大木の目線の位置にアブラゼミの羽化の最中に出くわした。久しぶりに、遥か少年時代を 思い出しながらこの神秘的な命の誕生に巡り会えた幸せを噛み締めながらシャッターを切りました。 アブラゼミの羽化

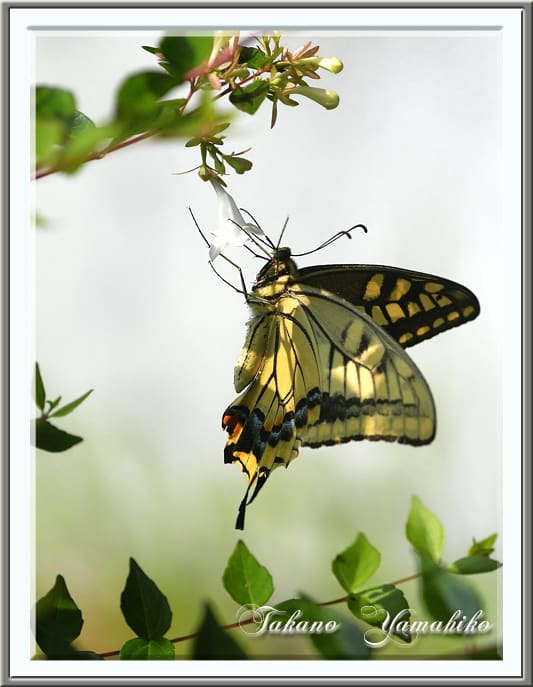

続きを読むキアゲハの舞い —13.8.6—

- 日付:

- カテゴリー: 蝶、昆虫

近所の公園には柑橘類の木が殆どなく、下草も頻繁に刈られてしまうため蝶の姿が少ないのが悲しい。それでも時々は大型の蝶が舞っている姿に出逢うといつまでも視界から消えるまで追っかけたりします。こんな時は他のものは目に入らなくなり、まるで夢の世界にでも入り込んでしまったような錯覚に陥ります。

続きを読むヒメキマダラセセリ —13.8.5—

- 日付:

- カテゴリー: 蝶、昆虫

ご近所の公園の花壇の花にヒメキマダラセセリ蝶を見つけました。小さく、敏捷なセセリ蝶もよく見ると色形が随分変化に富んでいます。 花びらに止まった姿はとてもカッコいいものです。 矢車草に来たヒメキマダラセセリ 花壇のキキョウにも止まってくれました。

続きを読む定番のベニシジミやヤマトシジミは健在です。—13.8.4—

- 日付:

- カテゴリー: 蝶、昆虫

花壇や背丈の短い野原の小さなシロツメクサ等の黄色い花に刈られても、刈られても卵を産み続ける定番のベニシジミやヤマトシジミ がしたたかにしぶとく生きながらえて小さな命の乱舞に逢えるのはとても嬉しい。 手入れして下さっているボランティアの方達の御陰で花壇はいつも生き生きしています。感謝! ベニシジミ ヤマトシジミ♂

続きを読む